Nature Communications发文:yl34511线路中心微纳异质集成与高速智能传输团队秦军老师在AI4S-光通信与集成光电子领域取得重要进展!

近日,yl34511线路中心微纳异质集成与高速智能传输团队秦军老师与加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)、北京大学电子学院PCIS创新中心、北京大学长三角光电科学研究院、深圳鹏城国家实验室、国家信息光电子创新中心合作联合以共同第一作者在Nature子刊《Nature Communications》杂志发表了题为“Exploring 400 Gbps/λ and beyond with AI-accelerated silicon photonic slow-light technology”的研究成果(https://doi.org/10.1038/s41467-025-61933-5)。历时两年多方案验证及联合实验测试,该研究从器件与方法两个维度实现技术突围,提出一种基于慢光调制器芯片结合AI均衡辅助实现400Gbps/λ,总传输容量3.2Tbps,整体片上1.6Tb/s/mm2的高速信息传输。该研究成果展示了标准硅光子平台在下一代光接口方面的巨大潜力,显著提高了硅光子系统的传输速率,有望为当下人工智能大模型浪潮驱动的超级智算中心提供强有力的光互联传输解决方案。文章共同第一作者还包括加州大学圣塔芭芭拉分校博士后Changhao Han, 北京大学电子学院博士生Qipeng Yang, 北京大学长三角光电科学研究院高级工程师Yan Zhou。

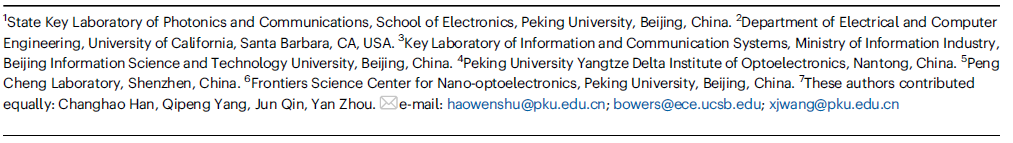

硅基光电子是大规模部署光互连的一个很有前景的平台,可在晶圆级实现低成本和大规模生产。然而,纯硅调制器固有的效率带宽权衡和非线性失真制约了硅光子学在超高速场景中的应用前景。本研究提出了一种人工智能加速的硅光子慢光技术,以探索 400 Gbps/λ 及更高速率的传输。采用标准的硅光子工艺,在绝缘体上硅(SOI)平台上制造出一款 8通道波分复用(WDM)硅基空间光调制器(Si-SLM)芯片。得益于创新的慢光设计,纯硅调制器固有的带宽效率权衡问题得到了有效缓解。经过精确优化,文章所实现的紧凑型 Si-SLM 展现出高达 90GHz 的超高电光带宽,同时具备 0.82 V·cm 的出色调制效率,并且在 1550nm 附近拥有 7nm 的宽光学通带。通过利用人工神经网络均衡器,基于热不敏感 Si-SLM 芯片,成功实现了 3.2Tbps 的总数据容量,所有误码率均低于硬判决前向纠错阈值,从而实现了每平方毫米 1.6Tb/s 的片上数据率密度。同时,传输链路无需对每个谐振波长进行单独调整,也无需额外的热电冷却器平台,从而降低了系统成本。值得注意的是,采用基本的行业标准 IM/DD 格式 PAM-4,实现了每波长 400Gbps 光传输,刷新了标准硅光子平台上的最高单通道传输速率。

团队学生孙瑜、吕俊德

作为论文的共同第一作者,秦军老师带领研究生孙瑜、吕俊德等团队主要成员,在Si-SLM调制器芯片测试、AI均衡器设计实现和优化,为整个系统的性能全面提升提供关键技术部分。两位同学深度参与了本工作,在均衡器实现、参数调优、数据处理等方面付出了相当的心血。

秦军老师简介

秦军,yl34511线路中心副教授。主要从事光通信与信息处理、集成光电子、光芯片领域相关研究工作。负责和参与了国家自然科学基金青年项目、面上项目、国家重点研发计划课题、博士后面上基金、北京大学区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室课题以及军工类多个项目。以合作作者及第一作者在Nature、Laser & Photonics Reviews、Nature Communications, Optics Letters、Optics Express、Science Advances、Journal Of Selected Topics In Quantum Electronics、CLEO、ECOC、ACP、ICOCN、AOPC等国际主流期刊和会议发表论文多篇。

微 纳 异 质 集 成 与 高 速 智 能 传 输 团 队 简 介

在本研究中,永利官网微纳异质集成与高速智能传输团队与UCSB、北京大学电子学院、鹏城国家实验室、国家信息光电子创新中心等多所科研机构紧密合作,充分发挥各自专业优势,形成了系统创新,共同克服了超高速硅基器件与系统研发中的诸多难题。微纳异质集成与高速智能传输团队在国内首批开展基于TSV、LTCC(低温共烧陶瓷)的三维异质集成基础研究至今,在高密度三维电/光互连及传输机制、先进硅光器件与集成系统、微纳尺度多物理场耦合机制与仿真、微加工与三维系统集成工艺一体化方面形成自己的特色优势,走在国际前沿。课题组已初步建立相关理论基础,与合作单位联合建成“三维微加工/系统集成一体化”加工与设计、验证技术平台,取得一批受同行高度关注或好评的学术成果,部分成果进入技术演示与试应用阶段。

此次研究是微纳异质集成与高速智能传输团队的重要成果,充分展示了团队在跨领域、跨学科研究中的实力和潜力。未来,团队将继续深化在相关领域的研究,推动更多创新成果的转化和应用,为科技发展和人类社会未来贡献更多力量。

美国加州大学圣塔芭芭拉分校John E. Bowers院士、北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文助理教授为论文的共同通讯作者,深圳鹏城国家实验室余少华院士参与本工作并给予了重要指导。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61933-5

Nature communications期刊简介

《Nature Communications》创刊于2010年, 是自然出版集团(Nature Portfolio)旗下的多学科开放获取期刊,覆盖自然科学各领域,以发表高质量、具有广泛影响力的研究成果著称,该期刊所发表的论文代表了各自领域内具有重要意义的重要进展。《Nature Communications》,一五年期刊影响因子为:16.1,其涵盖生物学、化学、物理学、材料科学、地球科学、环境科学等学科,接受跨学科研究,尤其注重研究的广泛读者吸引力。其文章因严格的同行评审和编辑标准,成为学术界认可的高质量成果发布平台,部分领域(如材料科学、纳米技术)的研究者将其视为仅次于Nature、 Science的选择。

文:秦军

图:秦军

责编:张君逸